Reiseinfos Arizona

Allgemeines

Arizona ist ein Bundesstaat der USA. Die in Postleitzahlen verwendete Abkürzung ist AZ. Die Hauptstadt Arizonas ist Phoenix.

Spitznamen

Grand-Canyon-Staat, Kupfer-Staat

Hauptstadt

Phoenix

Größte Stadt

Phoenix

Fläche

Rang (innerhalb der USA): 6

Insgesamt: 295.254 km²

Land: 294.312 km²

Wasser (%): 942 km² (0,32 %)

Einwohner

Rang (innerhalb der USA): 20

Insgesamt (2000): 5.130.632

Dichte: 17,4/km²

Mitgliedsstaat

Platz: 48

Seit: 14. Februar 1912

Geografie

Zeitzone: Mountain: UTC –7 Es gibt keine Sommerzeit.

Breitengrad: 31°20'N bis 37°NN

Längengrad 109°3'W bis 114°50'W

Breite: 500 km

Länge: 645 km

höchste Lage: 3.851 m

durchschnittliche Lage: 1.250 m

tiefste Lage: 21 m

Die angrenzenden Bundesstaaten sind im Westen Kalifornien, im Norden Nevada und Utah, sowie im Osten New Mexico. An Colorado grenzt Arizona nur an einem einzigen Punkt im Nordosten, den sogenannten Four Corners. Das Nachbarland im Süden ist Mexiko. Arizona ist in 15 Landkreise (Counties) unterteilt.

Reiseführer und Reiseberichte

Geschichte

In der Zeit von 300 bis etwa 1200 befand sich in Südarizona die Hohokamkultur. Europäische Missionare kamen spätestens erstmals im 16. Jahrhundert in das Gebiet: Marcos de Niza, ein spanischer Franziskaner, bereiste den heutigen Südwesten der USA um 1539 und beschrieb die Sieben Goldenen Städte von Cibo, was wiederum Francisco Vásquez de Coronado, einen spanischen Conquistador, auf der Suche nach diesen 1540–1542 in die Gegend führte.

Welcome to Arizona

1848 musste Mexiko nach der Niederlage im Mexikanisch-Amerikanischen Krieg im Vertrag von Guadelupe Hidalgo alle Gebiete nördlich des Gila-River – also die Flächen der heutigen Bundesstaaten Arizona, Neu-Mexiko, Kalifornien, Nevada, Utah, den westlichen Teil Colorados und den südwestlichen Teil Wyomings – gegen eine Zahlung von 15 Mio. Dollar an die USA abtreten. 1850 wurde das Territorium Neu-Mexiko mit Arizona, dem westlichen Teil Neu-Mexikos und dem Süden Nevadas gebildet und 1853 mit dem Gadsden-Kauf von Mexiko für 10 Mio. Dollar ein weiteres Gebiet von 77.700 km² südlich des Gila River erworben. Dieses wurde dem Territorium Neu-Mexiko angeschlossen und liegt heute nach dessen Teilung in die Territorien Arizona und Neu-Mexiko am 24. Februar 1863 großteils in Arizona.

Am 14. Februar 1912 wurde Arizona als 48. Staat in die USA aufgenommen.

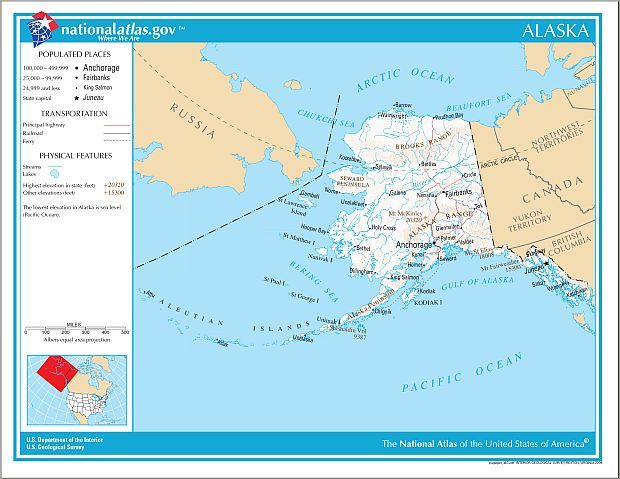

Alaska

Allgemeines

Alaska (aleut. alyeska: Großes Land) ist der flächenmäßig größte (etwa 20 %) und nördlichste Bundesstaat der USA sowie die größte Exklave der Welt.

Spitzname

Last Frontier (Letzter Frontstaat)

Hauptstadt

Juneau

Größte Stadt

Anchorage

Fläche

Rang (innerhalb der USA): 1

Insgesamt: 1.717.854 km²

Land: 1.481.347 km²

Wasser (%): 236.507 km² (13,77 %)

Einwohner

Rang (innerhalb der USA): 48

Insgesamt (2000): 626.932

Dichte: 0,4/km²

Mitgliedsstaat

Platz: 49

Seit: 3. Januar 1959

Geografie

Zeitzone: Alaska: UTC –9/–8 Aleutian: UTC –10/–9

Breitengrad: 54°40'N bis 71°50'N

Längengrad 130°W bis 173°E

Breite: 1.300 km

Länge: 2.380 km

höchste Lage: 6.914 m

durchschnittliche Lage: 3.060 m

tiefste Lage: 0 m

Alaska liegt als geografisch getrennter US-Bundesstaat im äußersten Nordwesten Nordamerikas. Es grenzt im Osten an das kanadische Territorium Yukon, im Süden an den Golf von Alaska im Pazifischen Ozean, im Westen an das Beringmeer und den Tschuktschensee sowie im Norden an die Beaufortsee im Polarmeer. Im Südwesten liegt die lang gestreckte Inselkette der Aleuten und im südlichen Mittelteil die Berge der teilweise über 6.000 m hohen Alaskakette zu der auch der Mount McKinley – mit 6.193m der höchste Berg Nordamerikas – gehört. Im arktischen Norden erhebt sich die Brookskette (bis 3.000 m). Die restlichen Gebiete sind von dicht bewaldeten Hügelländern und zahllosen Fjorden an der Küste gekennzeichnet. Im Südosten liegt der Alaska Panhandle (Landzipfel), ein schmaler Streifen entlang des Pazifiks, westlich der kanadischen Provinz Britisch-Kolumbien, der nur per Schiff/Flugzeug zu erreichen ist. Dort liegt auch die Hauptstadt Juneau.

Zucht und Anbau

Nur in den Flusstälern (beispielsweise am Yukon) sind Anbaugelegenheiten möglich. Angebaut werden Getreide, Gemüse und Futterpflanzen, wobei es nur sehr wenige Anbauflächen gibt. Gezüchtet werden vorwiegend Pelztiere.

Reiseführer und Reiseberichte

Geschichte

Vor 22.000 bis 20.000 Jahren kamen die ersten Einwanderer aus Sibirien, als die Beringstraße noch nicht überflutet war. 1728 und 1729 reiste der dänische Forscher und Entdecker Vitus Bering (1680–1741) im Auftrag des Zaren Peter der Große vergeblich nach „Alaska“. Am 4. Juli 1741 stachen Bering und der Russe Tschirikow erneut mit zwei Schiffen in See und suchten von Sibirien aus nach dem unbekannten Land. Am 16. Juli 1741 legte Bering vor Kodiak den Anker, wobei das zweite Schiff unter Tschirikow schon einen Tag früher etwa 600 km südlich die Küste erreicht hatte. Beide Schiffe waren bei einem Sturm auseinander gerissen worden. Auf der Rückfahrt musste das Schiff Berings auf der später nach ihm benannten Insel anlanden, wo er am 8. Dezember 1741 verstarb. Der Rest der Besatzung kam im August 1742 in Sibirien an. Berings Grab wurde erst 1991 bei einer Expedition wieder gefunden.

Ab 1745 ergründeten die Russen ihre spätere Kolonie Russisch-Alaska auf der Suche nach Seeottern und ihren wertvollen Pelzen. 1774–1779 kamen die Spanier vom Süden und 1776–1780 erforschte James Cook die Küste Alaskas. 1784 gründeten die Russen die erste Siedlung. George Vancouver erforschte 1791–1795 die Küsten Nordwest Amerikas genauer. Alaska war für die aufstrebende Weltmacht Russland die einzige Übersee-Kolonie. Mehr als ein Jahrhundert stellte die nordamerikanische Halbinsel für Russland nur ein sehr weit entferntes Land dar (daher auch die ursprünglich russische Bezeichnung: Dalný Východ = Fernost), wo nur ein paar Trapper (Fallensteller), Pelzhändler und wenige russisch-orthodoxe Missionare tätig waren. Der einzige Weg dorthin von der damaligen russischen Hauptstadt Sankt Petersburg rund um das Kap der Guten Hoffnung in Südafrika dauerte mehr als ein halbes Jahr.

Mit der Zeit wurden die Pelztiere immer weniger und das Land für Russland immer unattraktiver. Die einheimischen Indianer gewannen allmählich ihr Land zurück. Um die Staatskasse nach dem verlorenen Krimkrieg wieder aufzufüllen, stimmte Zar Alexander II. einem Vertrag zu, den sein Botschafter in den USA, Baron Eduard von Stoeckl, am 30. März 1867 mit US-Außenminister Seward in Washington unterzeichnet hatte. Danach verkaufte das Zarenreich Alaska für 7,2 Millionen Dollar an die Vereinigten Staaten. 1867 entdeckte man das erste Gold, was zum bekannten Goldrausch führte. Besonders die Goldgewinnung im Klondikegebiet von 1896 war bis etwa 1945 sehr wichtig.

Am 3. Januar 1959 wurde Alaska der 49. Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika.

Bevölkerung

Alaska hat 620.000 Einwohner, davon sind 50.000 Inuit, Aleuten und Indianer (höchster Prozentsatz in den USA). Neben der Hauptstadt Juneau sind Anchorage und Fairbanks wichtige Städte.

Wirtschaft

Durch den vielen Wald in Alaska ist die Holz- und Papierindustrie natürlich eine wichtige Einnahmequelle. In den Bergen wird Gold, Kupfer, Silber, Blei, Zinn und Eisen abgebaut. In der Fischerei wird überwiegend Lachs und Kabeljau exportiert. In Alaska gibt es Kohlevorkommen und eine 1968 entdeckte Erdöllinie (1300 km lang). Dies lässt Alaska auf dem Weltmarkt oben mitspielen.

Verkehr

Nur sehr wenige befestigte Straßen erschließen den riesigen Bundesstaat. Seit 1942 gibt es den Alaska-Highway, der Alaska mit dem amerikanischen Festland verbindet. Ebenfalls von Bedeutung ist der Alaska-Marine-Highway – eine Fährverbindung von Bellingham im US-Bundesstaat Washington bis zu den Aleuten -, der zahlreiche Ortschaften entlang der Inside Passage ansteuert.

Alabama

Allgemeines

Alabama ist ein Bundesstaat der USA mit einer Bevölkerung von 4.447.100 (Stand der Volkszählung 2000), der zu den Südstaaten zählt. Der Name „Alabama“ leitet sich von dem Indianerstamm der „Alibamu“, einem Stamm aus der Muskogee-Sprachfamilie, ab. Übersetzt bedeutet „Alibamu“ „hier wohnen wir“. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass sich der Name von dem Wort für „Stammeszentrum“ der Creek-Indianer ableitet.

Hauptstadt

Montgomery

Größte Stadt

Birmingham

Wichtigste Hafenstadt

Mobile

Fläche

Rang (innerhalb der USA): 30

Insgesamt: 135.765 km²

Land: 131.426 km²

Wasser (%): 4.,338 km² (3,20 %)

Einwohner

Rang (innerhalb der USA): 23

Insgesamt (2000): 4.447.100

Dichte: 34/km²

Mitgliedsstaat

Platz: 22

Seit: 14. Dezember 1819

Gouverneur

Robert Julian Bentley, Republikaner, seit 2011

Geografie

Zeitzone: Central: UTC -6/-5

Breitengrad: 30°13'N bis 35°N

Längengrad 84°51'W bis 88°28'W

Breite: 306 km

Länge: 531 km

höchste Lage: 734 m

durchschnittliche Lage: 152 m

tiefste Lage: 0 m

Alabama ist mit 133. 667 km² der 29. größte Bundesstaat der USA. Es grenzt im Norden an Tennessee, im Osten an Georgia, im Westen an Mississippi und im Südosten an Florida. Im Nordwesten befinden sich die Appalachen, sonst ist Alabama ein ebener Staat, der überwiegend von Wald bedeckt ist. Im Süden liegt der Golf von Mexiko, in dem der Hauptfluss Alabama River mündet. Alabama ist in 67 Landkreise (counties) unterteilt.

Reiseführer und Reiseberichte

Geschichte

Vor etwa 8.000 bis 9.000 Jahren betraten die ersten Indianer alabamischen Boden. Bis die ersten Europäer nach Alabama kamen lebten im Norden vor allem die Cherokee und die Chicksaw Indianer. Im Süden lebten die Choctaw und die Creek Indianer. 1519 landete der spanische Entdecker Alonso Alvarez am „Mobile Bay“.

1541 kam der Spanier Hernando de Soto von den Appalachen nach Alabama. 1699 kamen die Franzosen aus dem Süden und gründeten die erste Kolonie und 1702 die Stadt Fort Louis, die bis zum Jahr 1722 Hauptstadt der französischen Kolonie Louisiana war. Im Jahre 1711 wurde die Stadt Mobile gegründet. 1763 eroberten die Engländer Alabama und 1779 die Spanier den südlichen Teil Alabamas. Im Jahr 1798 wurde Alabama, mit Ausnahme der Stadt Mobile, Mitglied des Mississippi Territoriums.

Erst 1813 wurde auch Mobile Teil des Territoriums. Vier Jahre später, im Jahr 1817, konnten die Amerikaner Alabama besetzen und nutzten es vorerst als eigenständiges Territorium. 1819 wurde Alabama schließlich 22.Bundesstaat der USA.

Bevölkerung

Mit 4,4 Mio. Einwohner ist Alabama der 23. größte Staat der USA. 32 % der Bevölkerung sind Schwarze

Wirtschaft

Vor allem an der Meeresküste und an der Flussebene des Alabama Rivers werden Pflanzen und Früchte angebaut. Dies sind Mais, Baumwolle, Zuckerrohr, Tabak, Südfrüchte, Kartoffeln und Futterpflanzen. Überwiegend werden Rinder und Schweine gezüchtet. Alabama besteht zu 50 % aus Kiefer- und Laubwäldern, weshalb Alabama auch eine große Forst- und Holzwirtschaft besitzt. In den Städten, vor allem in der Industriestadt Birmingham, herrscht dagegen eine Baumwoll-, Elektro-, Zement- und eine chemische Industrie.

Seit 1944 wird in Alabama auch Erdöl gewonnen.

Venezuela

Auskunft

Botschaften der Bolivarischen Republik Venezuela

Große Weinmeister Str. 53, 14469 Potsdam, Tel.: 03 31 / 23 10 90, Fax: 231 09 77

Marokkanergasse 22/4, 1030 Wien, Tel.: 01 / 712 26 38, Fax: 715 32 19

Schlossholdenstr. 1, 1005 Bern, Tel.: 031 / 350 57, Fax: 350 57 58.

Auskunft in Venezuela

Drei Deutsch geführte Reiseorganisationen in Caracas: Cacao Expediciones, Tel.: 02 12 / 977 12 34, Fax: 977 01 10, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!; Sky Limit, Tel.: 02 12 / 753 32 11, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!; Orinoco Tours, Tel.: 02 12 / 761 84 31, Fax: 761 68 01, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.

Corpoturismo

In der Ankunftshalle gibt es einen Schalter von CORPOTURISMO. Am internationalen Flughafen ist er von 7.00 Uhr morgens bis 12.00 Uhr nachts besetzt und am nationalen Flughafen von 7.00 Uhr morgens bis 9.00 Uhr abends. An diesem Schalter erhält man jede Art von Information, die für den Neuankömmling wichtig ist, wie z. B. unauffälliges Verhalten als Tourist, Taxipreise, Telefonnummern, Hotelreservierung, Auskunft über Touren, allgemeine Hilfe bei eventuellen Problemen am Flughafen usw.

Besonderheiten

Nationale Feiertage

01. Januar – Neujahrstag Montag und Dienstag vor Aschermittwoch- Karneval Montag, Donnerstag und Karfreitag – Ostern 19. April – Erklärung der Unabhängigkeit 01. Mai – Arbeitertag 24. Juni – Tag der Schlacht von Carabobo 05. Juli – Unabhängigkeitstag 24. Juli – Geburtstag des Liberators (Simon Bolivar) 12. Oktober – Entdeckung Amerikas 25. Dezember – Weihnachten.

Diplomatische Vertretungen

Deutsche Botschaft

Embajadassde la República Federal de Alemania, Av. San Juan Bosco, Edificio Panaven, Altamira, Caracas 1010 – A, Tel.: 02 12 / 261 01 81, Fax: 261 06 41.

Österreichische Botschaft

Embajadassde Austria, Av. La Estancia, Torre Las Mercedes, 4. Stock, Chuao, Caracas, Tel.: 02 12 / 91 38 63, Fax: 92 29 56.

Schweizer Botschaft

Embajadassde Suiza, Av. Francisco Mirandass, Torre Europa, 6. Stock, Caracas, Tel.: 02 12 / 951 46 06, Fax: 951 44 53.

Fotografieren

Tipps zum Fotografieren:

Licht

Licht ist für den Fotografen das primäre Gestaltungsmittel. Ideale Bedingungen hat man am frühen Morgen, wenn das Licht weich ist und Mitteltöne gut herausgearbeitet werden können. Die grelle Mittagssonne wirft harte Schatten und ist daher problematisch. Demgegenüber eröffnet das modulierende Abendlicht interessante Perspektiven. Dann nämlich erscheinen die Farben satt, während die Schatten lang und weich fallen.

Schnappschüsse

Spontaneität ist zwar beim Fotografieren gut, Planung ist jedoch besser – insbesondere wenn die Kamera etwas langsam ist. Damit Sie den entscheidenden Moment nicht verpassen, sollten Sie Ihre Kamera vorher weitgehend manuell eingestellt haben. Anhand eines fiktiven Punktes lässt sich die Entfernung abschätzen und die Belichtungswerte vorab ermitteln.

Geografie

An der Küste verläuft die Bergkette „Cordillera de la Costa“. An der Grenze zu Kolumbien befinden sich die venezolanischen Anden. Südlich der Berge erstrecken sich die großen Ebenen der Llanos, deren südliche Grenze wiederum der Orinokofluss bildet. Das Amazonasgebiet und die Region Guayana liegen südöstlich davon. Hier, ganz im Süden von Venezuela, findet sich auch ein weltweit einzigartiges geografisches Phänomen, der Brazo Casiquiare, ein natürlicher Kanal, der die Flusssysteme des Orinoko und des Amazonas über den Río Negro miteinander verbindet, so dass die riesigen Gebiete zwischen Orinoko, Amazonas und Atlantik eine 'Insel' bilden. Wie als erster bereits Alexander von Humboldt Anfang des 19. Jahrhunderts berichtete, fließen die Wasser des Brazo Casiquiare je nach relativem Wasserstand Richtung Norden in den Orinoko oder nach Süden in den Río Negro. Im Südosten befindet sich eine der ältesten Felsformationen der Erde, das „Macizo Guayanés“. Hier befindet sich auch der höchste Wasserfall der Welt, der „Salto del Angel“ mit einer Fallhöhe von 965 m. Die Tafelberge in dieser Region, auch Tepuis genannt, bieten aufgrund ihrer endemischen Tier- und Pflanzenwelt ein breites Forschungsgebiet für Wissenschaftler.

Geschichte

Ab 1948 wurde Venezuela von einer Militärjunta, von 1952 unter Diktator Marcos Perez Jiménez geführt. Mit seinem Sturz 1958 wurde Venezuela eine Demokratie. Seitdem waren bis in die 1990er-Jahre die beiden bestimmenden Parteien die sozialdemokratische Acción Democrática und die konservative COPEI, die auch die Präsidenten stellten. In der ersten Amtszeit von Carlos Andrés Pérez (1974–1979) stiegen die Einkünfte des Landes aus dem Erdölexport so rapide, dass das Land eines der wohlhabendsten Länder Südamerikas war, „[...] durch den Verkauf von Erdöl hat Venezuela von 1973 bis 1983 rund 240 Milliarden Dollar eingenommen, das heißt etwa das Zehnfache dessen, was der Marshallplan vorsah“ (Arturo Uslar Pietri), die damit einhergehende Verteilungspolitik führte zur, für lateinamerikanische Verhältnisse, außerordentlich hohen politischen Stabilität des Landes. Mit dem eklatanten Verfall des Ölpreises seit 1983 brachen diese Einkünfte jedoch weg und da es keine anderen Wirtschaftszweige gab, die die sinkenden Erdöleinnahmen zu kompensieren vermochten, führte dies gemeinsam mit den immer höher werdenden Auslandsschulden (1993: 45 Milliarden Dollar) zu einer anhaltenden Wirtschaftskrise. Der in der zweiten Amtszeit Carlos Andrés Pérez' (1989–1993) als Folge von Weisungen des Internationalen Währungsfonds begonnene neoliberale Wirtschaftskurs führte im Februar 1989 zu Hungerrevolten, der sogenannten Caracazo, deren gewaltsame Niederschlagung offiziell 246, nach inoffiziellen Schätzungen weit über 1000 Menschen das Leben kostete.

Nach zwei Putschversuchen im Jahre 1992, einem am 4. Februar durch Hugo Chávez und einem am 27. November 1993, einem Volkswirtschaftsjahr mit Minuswachstum und der schlussendlichen Absetzung des Präsidenten durch den Obersten Gerichtshof wegen Veruntreuung und Korruption wurde 1994 Rafael Caldera Präsident. Bis 1998 gelang ihm zwar die politische Stabilisierung, der Wirtschaftskrise aber wurde auch er nicht Herr (1994: Inflationsrate: 71 %, schwere Währungskrise und Bankencrash). Am 6. Dezember 1998 wurde Hugo Chávez mit einem überraschenden Sieg (56 %) zum Präsidenten gewählt. Chávez ist ein Verfechter des Bolivarismus, seine erklärten Ziele sind der Kampf gegen Korruption, die Schaffung und Stärkung möglichst direkter Demokratie, sowie die nationale und ökonomische Unabhängigkeit. Diese Politik wird auch als „Bolivarische Revolution“ bezeichnet. Nach einer, nach damaliger Verfassung rechtlich bedenklichen, Ausarbeitung einer neuen „bolivarischen“ Verfassung und deren Annahme per Referendum, wurde Chávez im Jahr 2000 mit einer gegenüber 1998 sogar nochmals deutlich gestiegenen Mehrheit (60 %) bestätigt. Venezuelas Staatsbezeichnung lautet seitdem „Bolivarische Republik Venezuela“ und wird im Volksmund als „Fünfte Republik“ (quinta república) bezeichnet.

Am 12. April 2002 kommt es zu einem Putsch gegen die Regierung mit dem Ziel, Chávez zu stürzen. Trotz Unterstützung aller privaten Mediensender durch „politisch-parteiische Berichterstattung“ (venezolanischer Journalistenverband) und Schließung des einzigen, staatlichen Senders (Canal 8) durch die neue Regierung scheitert der Umsturzversuch an den breiten Bevölkerungsmassen, die für ihren Präsidenten auf die Straße gehen. Die Putschisten bleiben ungestraft oder gehen ins Exil. Die USA haben die Politik Chávez' wiederholt scharf angegriffen und öffentlich erklärt, dass man die Opposition unterstütze. Da sie aber einen Großteil ihres Erdöls aus Venezuela beziehen, können sie sich keine allzu große Kritik leisten. Venezuela ist im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern Lateinamerikas in der Lage, seine Auslandsschulden zu bezahlen und ist daher nicht gezwungen, sich dem Spardiktat des internationalen Währungsfonds zu unterwerfen.

Am 15. August 2004 fand ein Referendum statt, das von der Opposition initiiert wurde. Ihm voran gingen Streiks unter anderem bei dem staatlichen Erdölkonzern PDVSA. Nachdem das zuständige Wahlamt festgestellt hatte, dass die notwendige Anzahl von Unterschriften (etwa 2,5 Mio.) knapp erreicht worden wäre, erklärte Chávez, er würde sich diesem Referendum stellen. Das Referendum bestätigte Chávez bei hoher Wahlbeteiligung (73 %) mit 58 % (knapp 5 Mio.) klar im Amt. Die Opposition warf Chávez Wahlbetrug vor, aber eine von ihnen initiierte und von der OAS (Organisation Amerikanischer Staaten) und dem Carter Center durchgeführte Nachzählung der Stimmen bestätigte das Wahlergebnis. Aufgrund des bemerkenswert hohen Andrangs kam es zu teilweise stundenlangen Wartezeiten und die Schließung der Wahllokale musste mehrfach, letztendlich bis Mitternacht, verschoben werden.

Internet

Die beste Internet-Adresse für Informationen über Venezuela ist die Universität Texas mit ihrem enormen Lateinamerikaarchiv: www.lanic.utexas.edu/la/venezuela. Dort öffnet sich das Hauptarchiv über Venezuela mit seinen Fächern „Academic research“, „Art & Culture“, „Business“ usw. Die unterste Schublade ist „Travel & Tourism“, die beispielsweise per Mausklick einen „Guía urbana de Caracas“ anbietet. Selbstverständlich können auch die wichtigsten Zeitungen und Zeitschriften Venezuelas (unter „News“) eingesehen werden, und selbstredend kann man sich das Kapitel „Venezuela“ aus dem World-Factbook herunterladen.

Kleidung und Reisegepäck

In den heißen Gegenden und im Küstengebiet Venezuelas ist leichte und luftige Kleidung aus Naturfasern, wie Baumwolle, Leinen oder Viskose, zu empfehlen. Dort ist von synthetische Fasern (Polyester, Acryl) abzuraten, da sie den Schweiß nicht aufsaugen. Für den Abend gehören langärmelige Hemden ins Gepäck, um sich vor Mücken zu wappnen. In Küstenstädten trägt der Mann zu dieser Tageszeit lange Hosen. Restaurants darf man nirgendwo in Badekleidung betreten, das gilt im Übrigen auch für solche, die unmittelbar am Strand liegen. Also auch auf Verbotsschilder achten. In Caracas empfiehlt sich Sommerkleidung. Die Menschen hier sind modebewusst und legen Wert auf gepflegtes Aussehen. Da des Nachts die Temperaturen absinken, sollte eine leichte Jacke dabei sein. Gute Restaurants, Banken, Hotelhallen, Kaufhäuser, Kinos und Überlandbusse verfügen zumeist über Klimaanlagen, sodass auch hier etwas Wärmeres mit in Gepäck gehört.

Wer in Venezuela Expeditionen unternehmen möchte, sollte sich vorab über die Gegebenheiten informieren und dementsprechend seine Kleidung anpassen.

Netzspannung

Die Netzspannung beträgt 110 Volt/60 Hertz (Wechselstrom); amerikanische Flachstecker. Am besten besorgt man sich vor der Reise einen Multistecker.

Notruf

Polizei: 169; Feuerwehr: 166; genereller Notruf in Caracas: 171

Die Botschaft der Bundesrepublik in Caracas ist rund um die Uhr unter folgender Tel.-Nr. zu erreichen: 02 2610181. Außerhalb der Dienstzeiten wird unter dieser Nummer eine Bereitschaftsnummer angesagt, die jederzeit erreichbar ist.

Öffnungszeiten

Ein Ladenschlussgesetz gibt es nicht. Sie finden immer, auch sonntags, einen Tante-Emma-Laden, der geöffnet ist. Allerdings ist die Siesta (12.00–14.00 Uhr) heilig. Die Behörden haben für gewöhnlich von 8.00 bis 12.00 und von 14.00 bis 16.30 Uhr geöffnet. Wer gezwungen ist, sie zu besuchen, sollte das frühmorgens tun, um einen der ersten Plätze in der Warteschlange zu erwischen.

Reiseführer und Reiseberichte

Sicherheit

Aktuelle Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes.

Telefon

Die Vorwahlen lauten für Deutschland 0049, für Österreich 0043 und für die Schweiz 0041. Die Vorwahl für Venezuela ist 0058.

Unterkünfte

In Venezuela gibt es verschiedene Unterkünfte, von einfach bis gehoben. Die gehobene Kategorie umfasst Lodges, Gasthäuser und Hotels der Luxusklasse, allerdings unterscheidet sich die Klassifizierung von der in Europa. Unter “Luxus” werden auch Unterkünfte geführt, die über ein außergewöhnliches oder exklusives Ambiente verfügen. Man sollte jedoch keinen übermäßigen Luxus erwarten, es besagt lediglich, dass die Unterkunft noch ein wenig besser ist.

Einfache Zeltplätze: zur Übernachtung im Zelt oder in der Hängematte

Einfache Hotels: 2-Sterne-Hotels

Einfache Gasthäuser (Posadas): mit der nötigsten Ausstattung und fast immer mit Gemeinschaftsbädern

Standard-Gasthäuser und Hotels: 3-Sterne-Gasthäuser und -Hotels, mit Klimaanlage oder Ventilator, eigenem Bad und Gemeinschaftsräumen. Üblicherweise mit eigenem Restaurant oder Café.

Standard-Lodges und Bauernhöfe (Hatos): Zimmer mit Klimaanlage und eigenem Bad, Fernseher etc. Es gibt einige Hatos in dieser Kategorie. Zudem auch ein paar Lodges, wenn gleich diese normalerweise der gehobeneren Kategorie angehören. Inmitten der freien Natur, verfügen diese meist über atemberaubende Aussichten, zudem bieten sie Aktivitäten in der Umgebung an.

Gasthäuser und Hotels der gehobeneren Kategorie: 4- und-5-Sterne-Gasthäuser bzw. -Hotels mit Klimaanlage, Restaurant, Swimmingpool und luxuriösem Design und Service. Die Gastronomie ist von großer Bedeutung.

Lodges und Bauernhöfe (Hatos) der gehobeneren Kategorie: verfügen über eine besondere Ausstattung und einen persönlicheren Service. Der Gastronomie wird viel Aufmerksamkeit gewidmet, das Design ist detailgetreuer und man legt Wert auf Gemütlichkeit. Inmitten der freien Natur, hat man wunderschöne Aussichten und bekommt Aktivitäten in der Umgebung angeboten.

Quelle: https://www.venezuela.de/Unterkuenfte/

Jugendherbergen

Auskünfte erteilt: Hostelling International, Av. Lecuna Parque Central, Edif. Tajamar, Nivel OFC 1, Of. 107, Caracas. Tel.: (02) 576 44 93. Fax: (02) 577 49 15. (E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!) sowie Idiomas Vivos s.r.l., Res. La HaciendassLocal 1-4-T, Final Av. ppal. Las Mercedes, Aptdo. 80160, Caracas 1080. Tel.: (02) 993 39 30. Fax: (02) 992 96 26.

Zeit

Venezuela liegt 5 (während der Sommerzeit 6) Std. gegenüber der Mitteleuropäischen Zeit zurück; wenn es in Frankfurt / Main 12.00 Uhr mittags ist, ist es in Caracas noch 7.00 Uhr morgens.

Die aktuelle Zeit in Venezuela.

Zoll

Bei der Einfuhr ist man großzügig; es dürfen auch mehrere Kameras mitgebracht werden. Zollfrei einführen darf man die üblichen Mengen an Tabakwaren (200 Zigaretten oder eine entsprechende Menge Tabak) und Spirituosen (ein Liter Schnaps, zwei Liter Wein). Auf keinen Fall aber ist die Einfuhr von Frischprodukten und Lebensmitteln gestattet. Kunstgegenstände sowie Souvenirs können unbedenklich ausgeführt werden, sofern sie nicht unter das Artenschutzgesetz fallen. Da zeigt sich auch der deutsche Zoll unerbittlich. Korallen, Quarze vom Roraima und abgeschlagene Edelsteinbrocken von der Quebrada de Jaspe mitzunehmen, sollte auch der gesunde Menschenverstand verbieten, ebenso wie lebende Tiere und unter Naturschutz stehende Pflanzen. Bei der Wiedereinreise gelten die gebräuchlichen, oben aufgeführten Regeln. 500 Gramm Kaffee (Tipp!) und 50 Gramm Parfüm dürfen es ebenfalls sein, sowie Edelsteine und Schmuck für den persönlichen Bedarf. Bei größeren Mengen an Gold und Juwelen sollte man die Kaufquittungen vorweisen können.

USA

Allgemeine Landesdaten

Offizieller Name: United States of America

Fläche: 9.518.323 km²

Einwohnerzahl: 286.067.000 (2001)

Größte Städte (Ballungsgebiete): New York 7,3 Mio. (19,7 Mio.), Los Angeles 3,5 Mio. (15,0 Mio.), Chicago 2,8 Mio. (8,4 Mio.), Houston 1,7 Mio. (3,9 Mio.), Philadelphia 1,5 Mio. (5,9 Mio.), San Diego 1,1 Mio. (2,6 Mio.), Dallas 1,0 Mio. (4,2 Mio.), Phoenix 1,0 Mio. (2,3 Mio.), Detroit 1,0 Mio. (5,2 Mio.), San Francisco 0,7 Mio. (6,4 Mio.), Washington (Hauptstadt) 0,6 Mio. (6,9 Mio.), Boston 0,5 Mio. (5,4 Mio.) Einwohner.

Offizielle Landessprache: Englisch.

Bevölkerungsgruppen: (Non-Hispanic) Weiße 71,9 %, (Non-Hispanic) Schwarze 12,1 %, Hispanic 11,6 %, Asiaten 3,7 %, Indianer und Eskimos 0,7 % (2000).

Religion: Christen 85,3 %, Juden 2,1 %, Muslime 1,9 %, Atheisten 8,7 %, Andere 2,0 % (1995).

Lebenserwartung: weiße Männer – 74,8, andere Männer – 68,9, weiße Frauen – 79,9, andere Frauen 76,1 (1998).

Auskunft

Ein Fremdenverkehrsamt für die gesamten USA gibt es nicht, doch zahlreiche US-Bundesstaaten und – Großstädte unterhalten Info – Büros in Europa, die auf Anfrage Broschüren und anderes Material versenden. Per Post oder Telefon können Sie die Adressen anfordern bei:

Visit USA Committee, Postfach 5825, 65048 Wiesbaden, Info-Tel.: 0190 780078.

Vor Ort helfen die staatlichen Tourism Offices, die Visitor Centers der größeren Städte und – in den kleinen Orten – die Chambers of Commerce weiter. Meist findet man an den Flughäfen und an den Staatsgrenzen entlang der Autobahnen gut ausgestattete Welcome Centers, die bei der Routenplanung und bei der Wahl der Unterkunft behilflich sind.

Besonderheiten

Umgangsformen

Männer wie Frauen begrüßen sich mit einem Lächeln und einem Handschlag. Gute Freunde und Familienmitglieder umarmen sich, wenn sie sich länger nicht gesehen haben. Es ist nicht außergewöhnlich, dass Amerikaner Fremde auf der Straße mit einem Hello oder Good morning begrüßen. Bei jungen Leuten sind verschieden Handschlagfolgen (z. B. das so genannte „high five”) sehr beliebt. Außer bei formellen Anlässen sprechen sich die Amerikaner normalerweise mit dem Vornamen an, oft sofort, wenn sie sich kennen lernen. Man drückt Respekt aus, wenn man jemanden mit dem Titel und dem Nachnamen anredet. Beim ersten Kennenlernen sagen die Amerikaner meist Nice to meet you oder How do you do?, ein einfaches Hello oder Hi ist auch oft zu hören und weniger formell. Regionale Begrüßungsformeln sind das Aloha auf Hawaii oder Howdy in einigen Gegenden an der Westküste. Freunde und Bekannte begrüßen sich mit How are you, die Antwort lautet dann Fine, thanks. Es ist durchaus üblich, sich im Gespräch spontan am Arm oder an der Schulter zu berühren. Ein „O” aus Daumen und Zeigefinger (die übrigen Finger sind ausgestreckt) bedeutet „OK”. Bei einem Gespräch ist es wichtig, dem Gesprächspartner regelmäßig in die Augen zu sehen, um glaubwürdig zu wirken. Besuche bei Freunden, der Familie und Bekannten sind für die Menschen sehr wichtig, dafür werden lange Auto-, Bus- und Zugfahrten oder sogar Flugreisen in Kauf genommen. Die Gäste sollen sich wohlfühlen und können sich setzen, wo sie möchten. Besucher müssen kein Geschenk mitbringen, viele überreichen aber trotzdem eine Flasche Wein oder Blumen.

Weltkulturerbe

Nationalpark Mesa Verde; Nationalpark Yellowstone; Nationalpark Everglades; Nationalpark Grand Canyon; Nationalparks Kluane, Wrangell-Saint-Elias (mit kanadischem Teil) und Provinzpark Tatshenshini-Alsek; Unabhängigkeitshalle in Philedelphia; Nationalpark Redwood; Nationalpark Mammuthöhlen; Nationalpark Olympic Mountains; Cahokia Mounds (vorgeschichtliche Siedlung); Nationalpark Great Smoky Mountains; Festung La Fortaleza und Altstadt von San Juan in Puerto Rico; Freiheitsstatue in New York City; Nationalpark Yosemite; Monticello und Universität von Virginia in Charlottesville; Historischer Nationalpark Chaco; Nationalpark „Vulkane von Hawaii“; Pueblo (Indianerdorf) Taos; Karlsbader Höhlen-Nationalpark; Friedenspark Waterton Naturpark (Kanada) und Glacier Naturpark.

Allgemein gültige Feiertage

Neujahrstag (1. Januar) * Martin-Luther-King-Tag (3. Montag im Januar) * President's Birthday (3. Montag im Februar) * Memorial Day (letzter Montag im Mai, Beginn der Hauptsaison) * Unabhängigkeitstag (4. Juli) * Labor Day (1. Montag im September) * Columbus Day (2. Montag im Oktober) * Veterans Day (11. November) * Thanksgiving (4. Donnerstag im November) * Weihnachten (25. Dezember).

Feiertage

New Year's Day – Dienstag, 01. Januar * Martin Luther King, JR.'s Birthday – Montag, 21. Januar * Lincoln's Birthday – Dienstag, 13. Februar * Ash Wednesday – Mittwoch, 13. Februar * Washington's Birthday – Montag, 18. Februar * St. Patrick's Day – Sonntag, 24. März * Palm Sunday – Sonntag, 24. März * Passover – Donnerstag, 28. März bis 04. April * Good Friday – Freitag, 29. März * Easter – Sonntag, 31. März * Mother's Day – Sonntag, 12. May * Memorial Day – Montag, 27. May * Father's Day – Sonntag, 16. Juni * Independence Day – Donnerstag, 04. Juli * Labor Day – Montag, 02. September * Rosh Hashanah – Samstag, 07. September * Yom Kippur – Montag, 16. September * Columbus Day – Montag, 14. Oktober * Election Day – Dienstag, 05. November * Veteran's Day – Montag, 11. November * Thanksgiving – Donnerstag, 28. November * Hanukkah – Samstag, 30. November * Christmas – Mittwoch, 25. Dezember.

Diplomatische Vertretungen

Deutsche Botschaft

4645 Reservoir Rd. NW, Washington, D.C., Tel.: 202 / 298 – 81 41, Fax: 298 – 42 49.

Österreichische Botschaft

3524 International Court NW, Washington, D.C., Tel.: 202 / 895 67 00, Fax: 895 – 67 50.

Schweizerische Botschaft

2900 Cathedral Av. NW, Washington, D.C., Tel.: 202 / 745 – 79 00, Fax: 387–25 64.

Konsulate und Honorarkonsulate aller drei Länder gibt es in den meisten Großstädten.

Familienstruktur

Die USA hat eine der höchsten Eheschließungsraten der westlichen Gesellschaften – allerdings auch die höchste Scheidungsrate der Welt. Art und Ablauf der Hochzeit hängen von der Religion, der Region, der ethnischen Abstammung und der Vermögenslage ab. Männer heiraten im Durchschnitt im Alter von 26, Frauen mit 24 Jahren. Mehr als die Hälfte aller Familien ist kinderlos und nur 25 Prozent bilden eine Kernfamilie – die Großfamilie als Lebensgemeinschaft kommt nur selten vor. Die Zahl der allein erziehenden Eltern ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Jedes vierte Kind hat Eltern, die nicht miteinander verheiratet sind. Fast 45,7 Prozent der Erwerbstätigen (1998) aller berufstätigen Amerikaner sind Frauen. Üben beide Partner einem Beruf aus, wird von den Männern erwartet, dass sie einen Teil der Hausarbeit übernehmen und auch bei der Kindererziehung mithelfen. Immer mehr ältere Menschen führen einen eigenen Haushalt. Diejenigen, die nicht mehr für sich sorgen können, wohnen in Seniorenheimen und ähnlichen Einrichtungen oder bei ihren Kindern.

Fotografieren

Außer Militäranlagen dürfen Sie getrost alles fotografieren.

Tipps zum Fotografieren:

Licht

Licht ist für den Fotografen das primäre Gestaltungsmittel. Ideale Bedingungen hat man am frühen Morgen, wenn das Licht weich ist und Mitteltöne gut herausgearbeitet werden können. Die grelle Mittagssonne wirft harte Schatten und ist daher problematisch. Demgegenüber eröffnet das modulierende Abendlicht interessante Perspektiven. Dann nämlich erscheinen die Farben satt, während die Schatten lang und weich fallen.

Schnappschüsse

Spontaneität ist zwar beim Fotografieren gut, Planung ist jedoch besser – insbesondere wenn die Kamera etwas langsam ist. Damit Sie den entscheidenden Moment nicht verpassen, sollten Sie Ihre Kamera vorher weitgehend manuell eingestellt haben. Anhand eines fiktiven Punktes lässt sich die Entfernung abschätzen und die Belichtungswerte vorab ermitteln.

Geografie

Die USA setzen sich aus fünf typografischen Gebieten zusammen. Im Osten und Südosten, entlang der Atlantik- und Golfküste, steigt eine breite Ebene landeinwärts langsam bis zu den Appalachen an und geht im Westen in die Kordilleren, die Fortsetzung der kanadischen Rocky Mountains, über. Ihr östlicher Zug bildet die Flanke der zentralen Ebene, die westliche verläuft parallel zur Pazifikküste, und zwischen beiden Gebirgskämmen liegt eine Landschaft mit einer abwechslungsreichen Mischung aus Hochebenen, Talkesseln und niedrigeren Bergketten. Die östliche und südöstliche Küstenebene ist breit und erhebt sich kaum über den Meeresspiegel. Deshalb gibt es hier zahlreiche Sumpfgebiete. Der nördliche Teil liegt fast vollständig unterhalb des Meeresspiegel, nur einige Inseln, vor allem Long Island im Bundesstaat New York und die Halbinsel Cape Cod in Massachusetts ragen aus dem Meer. Im Süden von Long Island verbreitert sich die Ebene und erreicht in den Bundesstaaten an der südlichen Küste ihre größte Ausdehnung. Parallel zur Ostküste verläuft eine fast 1700 km lange Kette von vorgelagerten Inseln und Sandbänken.

Im Landesinneren ist das Meer in die Unterläufe vieler Flüsse eingedrungen, wodurch sich große Buchten, wie z. B. die Chesapeake Bay an der Küste Virginias gebildet haben. Dagegen spült der Mississippi große Mengen von Schwemmsand an und schuf so das breite Delta bei New Orleans. Im Bundesstaat Florida erhob sich ein Teil des Kontinentalschelfes vor der Küste und bildete eine lange, flache, sumpfige Halbinsel. Als Begrenzung der Küstenebene am Atlantik verlaufen in südwestlicher Richtung, parallel zur Küste, die Appalachen, die sich von Kanada bis ins nordöstliche Alabama erstrecken. Sie bilden eine größtenteils niedrige, aber fast ununterbrochene Gebirgskette, die vor allem mit Laubwäldern bewachsen ist. Wendet man sich Richtung Südosten, so erheben sich hier steil die Blue Ridge Mountains über die Hügellandschaft des Piedmont, das einst ein äußerst produktives Landwirtschaftsgebiet war. Westlich der Appalachen befindet sich ein riesiges Kontinentalbecken, das bis zu 2500 km breit ist. Es erstreckt sich von der kanadischen Grenze und den Großen Seen südwärts bis zu den Küstenebenen am Golf von Mexiko. Die großen Flusssysteme von Mississippi/Missouri und Ojio nehmen das Wasser aus dem gesamten Gebiet auf.

Geschichte

Schon die Wikinger erreichten das nordamerikanische Festland, das seit mindestens 10 000 v. Chr. von Jägern und Sammlern und später von sesshaften Bauernvölkern besiedelt worden war. 73 Jahre nach der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus begann 1565 mit der spanischen Gründung von St. Augistine im heutigen Florida die Kolonialisierung Nordamerikas durch die Europäer, in deren Verlauf die Engländer zu bestimmenden Macht wurden. 1585 und 1587 bereits landeten englische Expeditionen an der Ostküste Nordamerikas (im heutigen North Carolina und Virginia), ohne aber erfolgreich sesshaft zu werden. 1607, nach dem Sieg über Spanien (Vernichtung der Armadass1588), entstand schließlich Jamestown, die erste englische Siedlung. Fortan hatten es die Engländer im Osten des Landes nur noch mit Franzosen und Holländern als Konkurrenz zu tun. Die Kolonialisierung im großen Stil begann 1620 mit der Ankunft der „Pilgerväter“ an Bord der „Mayflower“ im Nordosten Amerikas. Das war bislang von keiner europäischen Macht reklamiertes Land und so unterzeichneten 41 von ihnen den „Mayflower Compact“, die erste schriftliche Verfassung Amerikas.

Die nächste – noch heute gültige – Verfassung trat 1788 in Kraft. In der Zwischenzeit hatten sich die bis dahin gegründeten 13 Kolonien gegen die Ausbeutung durch das Mutterland gewehrt, hatten als Indianer verkleidet Patrioten aus Massachusetts während der „Boston Tea Party“ 342 Kisten Tee aus England vernichtet, weil sie nicht bereit waren, die von London geforderten hohen Steuern und Zölle zu zahlen und sich schließlich 1776 als „Vereinigte Staaten von Amerika“ von der englischen Krone lossagten, was einen blutigen Unabhängigkeitskrieg gegen englische Truppen auslöste. Zum englischen Territorium in Nordamerika gehörten zu diesem Zeitpunkt auch schon die gewaltsam annektierten ehemals holländischen Besitzungen und Teile der französischen Gebiete. Am 4. März 1789 trat in New York der erste Kongress der Vereinigten Staaten zusammen; am 30. April wurde George Washington, der militärische Führer des Unabhängigkeitskampfes, als erster Präsident in das Amt eingeführt. Nach ihm benannten die Amerikaner auch ihre neue Hauptstadt. Dort bezog Washingtons Nachfolger John Adams im Jahre 1800 als Erster das für Amerikas Präsidenten gebaute Weiße Haus. Im selben Jahr noch verlor Adams die Wahl um die Präsidentschaft gegen Thomas Jefferson, den geistigen Vater der Unabhängigkeit. Der verdoppelte 1903 das Gebiet der jungen Nation, indem er, ohne erst den Kongress zu fragen, dem großen Napoleon für 15 Millionen Dollar das von Frankreich gehaltene 2,1 Millionen qkm große Territorium zwischen Mississippi und Rocky Mountains abkaufte.

Noch einmal zogen die USA 1812 gegen die einstige Kolonialmacht England zu Felde: die Engländer, immer noch im Krieg mit Frankreich, hatten auf hoher See amerikanische Schiffe gestoppt, auf denen sie angeblich Deserteure finden wollten, stattdessen aber amerikanische Seeleute zwangsverpflichteten. Amerikanische Firmen und Reedereien erlitten hohe Verluste. Der Krieg, der 1815 ohne einen wirklichen Sieger endete, stärkte auf jeden Fall den Patriotismus und das Selbstbewusstsein der Amerikaner. Die Monroe-Doktrin 1823, gerichtet gegen alle europäischen Ansprüche westlich des Atlantiks, legte den Grundstein für die Hegemonie der USA auf dem amerikanischen Kontinent. Als die USA 1846 das ursprünglich mexikanische Texas annektierten, das sich 10 Jahre zuvor von Mexiko getrennt hatte, kam es zur bewaffneten Auseinandersetzung mit dem Nachbarn. Nach ihrem Sieg – und der Zahlung von 15 Millionen Dollar – hatten die USA ihr Territorium 1848 abermals vergrößert: nicht nur Texas, auch Kalifornien und New Mexiko gehörten jetzt zur Union. 5 Jahre später kam per Vertrag noch ein Stück Arizona hinzu. Fruchtbare Böden und Goldfunde in Kalifornien 1848 mobilisierten Millionen von Siedlern, die im („Wilden“) Westen ihren Traum vom schnellen Reichtum oder der eigenen Farm verwirklichen wollten.

Die indianische Urbevölkerung wehrte sich gegen die Landnahme, wurde aber in blutigen Kämpfen (Black Hawk, Apachenkriege, Red Cloud War, Wounded Knee) geschlagen, verloren ihre Stammesgebiete und wurde, stark dezimiert, in meist unwirtschaftliche Reservate abgedrängt. Der für die junge Nation bedrohlichste Krieg begann 1861 nach einer fast 4 Jahrzehnte währenden Debatte über die Frage, ob Sklaven Menschen seien. Die Baumwollbarone des Südens, die ihren Wohlstand vor allem der Arbeit ihrer fast 500.000 Sklaven verdankten, forderten die Sanktionierung der Sklaverei durch den Kongress. Durchaus in ihrem Sinne entschied 1857 der Supreme Court als höchste Instanz der Rechtsprechung, bei den Sklaven handele es sich um Eigentum, nicht um Bürger und der Kongress habe kein Recht, die Sklaverei zu verbieten. Die Amerikaner des Nordens und des gerade erschlossenen Westens dagegen, die sich ihre Existenz meist mit eigener Hände Arbeit aufgebaut hatten, verlangten die Abschaffung der Sklaverei.

Ein paar Wochen nur nach der Wahl Abraham Lincolns zum Präsidenten 1860, dessen Republikanische Partei sich für die Abschaffung der Sklaverei ausgesprochen hatte, erklärte South Carolina seinen Austritt aus der Union, 10 weitere Staaten schlossen sich an; 7 davon bildeten die „Konföderierten Staaten von Amerika“. Der folgende blutige Bürgerkrieg mit 623.000 Toten dauerte 4 Jahre, dann mussten die Sezessionisten kapitulieren. Mit dem 13. Verfassungszusatz 1865 wurde die Sklaverei in den USA endgültig abgeschafft. Die Gleichberechtigung war damit aber noch lange nicht erreicht. Riesige Immigrantenströme, vor allem aus dem Süden und Osten Europas, und weitere Landnahmen ließen die Einwohnerzahl und die Wirtschaftskraft der USA in den Folgejahren rapide anwachsen. Der Aufstieg der USA zur imperialen Macht war in vollem Gange. Er begann mit dem Kauf Alaskas von Russland 1867 für 7,2 Millionen Dollar in Gold, setzte sich fort mit der Annexion und dem Erwerb mehrerer Inseln im Pazifik (Hawaii, Amerikanisch-Samoa, Midway) und beschleunigte sich durch den Zugewinn der Philippinen, Guams und Puerto Ricos nach dem siegreich beendeten Krieg gegen Spanien 1898 um die Befreiung Kubas. Unter Theodore Roosevelt, dem ersten US-Präsidenten, der sich auch für die Umwelt engagierte, förderten die USA den Abfall Panamas von Kolumbien und sicherten sich als Gegenleistung Landrechte und den Panamakanal.

Im Russisch-Japanischen Krieg 1904 betätigte sich Roosevelt erfolgreich als Vermittler und erhielt dafür 1906 den Friedensnobelpreis. Den erhielt 1919 auch sein Nachfolger Woodrow Wilson, der die USA nur widerwillig und mit idealistischen Motiven am 1. Weltkrieg beteiligte, sich aber vor allem durch verdient machte, dass er den Grundstein legte für die Gründung des Völkerbundes, dem die USA allerdings nie beitraten. Es war die Zeit der Isolationisten und Protektionisten. In Wilsons Amtszeit fielen außerdem zwei für die Zukunft des Landes wichtige innenpolitische Entscheidungen: der 17. Verfassungszusatz legte fest, dass die Senatoren künftig direkt vom Volk gewählt werden mussten; der 19. Verfassungszusatz bescherte 1920 auch den Frauen das Wahlrecht. Dazwischen lag die 18. Verfassungsänderung, die im Januar 1919 ratifiziert, der noch heute eine mitentscheidende Rolle für die Entwicklung und Entstehung der organisierten Kriminalität in den USA zugeschrieben wird. Sie verbot die Herstellung und den Verkauf alkoholischer Getränke („Prohibition“), die erst 1933 wieder aufgehoben wurde. Da begannen die USA gerade, sich von der bis dahin schwersten Wirtschaftskrise ihrer Geschichte zu erholen – der Großen Depression im Gefolge des „Schwarzen Freitags“ von 1929, jenes 29. Oktober, an dem die Kurse an der New Yorker Börse ins Bodenlose stürzten.

Franklin D. Roosevelt, 1932 zum Präsidenten gewählt, führte die hungernde und darbende Nation mit einem „New Deal“-Programm aus der Krise. Und er sah sich auch bald gezwungen, sie aus der weltpolitischen Isolation zu führen. In den ersten Jahren des Zweiten Weltkrieges unterstützten die USA, obwohl offiziell neutral, Großbritannien und Frankreich finanziell und durch Waffenlieferungen. Mit dem japanischen Überfall auf Pearl Harbor 1941 endete die Neutralität. Der Kriegseintritt der USA wurde zum entscheidenden Faktor für den Sieg der Alliierten über Hitler-Deutschland im Mai 1945 und nach dem Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki im August 1945 kapitulierte auch Japan. Das Kriegsende hatte Roosevelt schon nicht mehr erlebt; er war am 12. April 1945 einer Gehirnblutung erlegen. Nachfolger Harry S. Truman erkannte früh, dass die im Krieg verbündeten Russen ihren Verpflichtungen für die Nachkriegszeit nicht nachkommen wollten. Um den Vormarsch des Kommunismus einzudämmen, sicherten die USA bedrohten Staaten Wirtschafts- und Militärhilfe zu. Gleichzeitig trat der nach dem damaligen Außenminister benannte Marshallplan zum wirtschaftlichen Wiederaufbau Europas in Kraft.

Die ideologische Konfrontation führte zum „Kalten Krieg“, der die Welt für mehr als 40 Jahre in zwei verfeindete Blöcke spaltete und in der Berlin-Blockade 1947, der Machtübernahme Mao Tse-tungs in China 1949, dem Koreakrieg 1950, dem Bau der Berliner Mauer 1961 und der Kuba-Krise 1962 kulminierte. In Guatemala (1954), der Dominikanischen Republik (1965) und Grenada (1983) griffen die USA ein, um in ihrem „Hinterhof“ für Ordnung zu sorgen. Versuche, Fidel Castro auf Kuba zu stürzen, scheiterten kläglich. Innenpolitisch gipfelte der Kampf gegen den Kommunismus in der von Senator Joseph McCarthy auf die Spitze getriebenen Hexenjagd auf tatsächliche oder vermeintliche Kommunisten, die erst zu Ende ging, als er seine Ermittlungen auf die Streitkräfte ausdehnte und 1954 wegen seiner Methoden vom Senat getadelt wurde. Zugleich holte ein anderes Problem die USA wieder ein, das mit dem Ende des Bürgerkrieges nur vertagt worden war: die Gleichstellung der Rassen innerhalb der amerikanischen Gesellschaft. In vielen Südstaaten wurden die Schwarzen unverändert wie Menschen zweiter Klasse behandelt. Zwar entschied der Supreme Court im Mai 1954 einstimmig, die Rassentrennung an öffentlichen Schulen sei verfassungswidrig. Viele Südstaaten aber missachteten den Spruch.

Präsident Eisenhower musste 1957 in Little Rock (Arkansas) Bundestruppen einsetzen, um farbigen Schülern Zugang zu verschaffen. Im September 1969 hatten erst 765 der 6676 Schulbezirke in den Südstaaten die Rassentrennung aufgehoben. Das änderte sich erst unter Eisenhowers Nachfolger John F. Kennedy. Dessen Bruder Robert setzte sich als Justizminister nachhaltig für das Ende der Rassentrennung ein, schickte Bundestruppen nach Alabama und stellte die Nationalgarde von Mississippi unter Bundesbefehl. Ein Höhepunkt des Kampfes gegen die Segregration war die inzwischen historische „I have a dream“-Rede des Reverend Martin Luther King Jr. am 28. August 1963 in Washington. Als John F. Kennedy am 22. November 1963 in Dallas ermordet wurde – der vierte Präsident, der einem Attentäter zum Opfer fiel -, hinterließ er dem Land die vielleicht folgenschwerste Hypothek der amerikanischen Geschichte: die Anfänge einer militärischen Verwicklung in Vietnam. Nachdem es in China nicht gelungen war, den Vormarsch der Kommunisten zu stoppen, sollten wenigstens die von Nordvietnam unterstützen Vietcong-Rebellen im Süden des geteilten Landes gestoppt werden.

Lyndon Johnson, nach der Ermordung Kennedys an Bord der „Air Force One“ als neuer Präsident vereidigt, machte den Krieg zu seiner Sache – und scheiterte ebenso wie Nachfolger Richard Nixon. 1973 zogen die USA ihre Truppen aus Vietnam ab, 1975 musste sich der US-Botschafter in Saigon mit einem Hubschrauber in Sicherheit bringen lassen. Die erste militärische Niederlage der USA mit über 56.000 gefallenen Soldaten und die folgende Machtübernahme der Kommunisten in Vietnam, Laos und Kambodscha erschütterten das Selbstbewusstsein der Nation. Politische Attentate (Martin Luther King Jr., Robert Kennedy innerhalb von 2 Monaten 1968), der Rücktritt des Vizepräsidenten Spiro Agnew 1973 wegen Korruption und Steuerhinterziehung und schließlich die durch die Watergate-Affäre erzwungene Abdankung Richard Nixons 1974 schwächten zusätzlich die politische Führung. Die 15-monatige Geiselhaft von 52 US-Bürgern in der US-Botschaft in Teheran von November 1979 an sowie der gescheiterte militärische Befreiungsversuch brachten eine weitere Demütigung.

Auch die von Nixon und Henry Kissinger eingeleiteten Abrüstungsverhandlungen mit der UdSSR erlitten 1979 durch den sowjetischen Einmarsch in Afghanistan einen schweren Rückschlag. Erst der alternde Ex-Schauspieler Ronald Reagan, 1980 zum Präsidenten gewählt, führte die Nation aus der Depression heraus. Reagan versuchte, die wirtschaftliche Situation vieler Amerikaner durch seine „Reagonomics“ getaufte Hochzins- und Sparpolitik zu verbessern, präsentierte seinen Landsleuten mit Libyens Staatschef Gaddafi einen neuen internationalen Ober-Terroristen, rettete die Gewürzinsel Grenada vor dem Kommunismus, plädierte für eine massive Aufrüstung (eingeschlossen „Star Wars“) und erklärte, die USA würden das „evil empire“ der Sowjetunion „totrüsten“. Das besorgten die Sowjets allerdings allein.

Der Zusammenbruch des Ostblocks bedeutet auch das Ende der Sowjetunion. Unter dem Reagan-Nachfolger George Bush (1988 gewählt) spielten die USA als einzige verbliebene Weltmacht zunächst einmal Weltpolizist. 1989 marschierten 24.000 Soldaten in Panama ein und nahmen den starken Mann, General Manuel Antonio Noriega, gefangen, der in den USA wegen Drogenschmuggels gesucht und später zu 40 Jahren Haft verurteilt wurde. George Bush führte auch die internationale Allianz an, die 1991 den irakischen Rückzug aus Kuwait erzwang. Getrübt waren diese Jahre durch die schlechten wirtschaftlichen Bedingungen innerhalb der USA. Diese waren auch der Hauptgrund für die Wahl des neuen Präsidenten, Bill Clinton. Die Entwicklungen in Russland, das Anwachsen Chinas zu einer neuen Weltmacht, die Bildung neuer Wirtschaftsblöcke und die ungelösten Konflikte im Nahen Osten verlangen ein intensives außenpolitisches Engagement durch Außenministerin Albright. Die häufig illegale Einwanderung und der kaum zu stoppende Drogenschmuggel aus Lateinamerika führen zu Konflikten, vor allem entlang der 3.300 km langen, schwer bewachten, doch kaum kontrollierbaren Grenze zu Mexiko.

Das Zusammenleben unterschiedlicher ethnischer Gruppen führt nach wie vor zu Spannungen und Zusammenstößen, die leicht zu blutigen Unruhen eskalieren können. Amnesty International beklagte 1998 unakzeptable und inhumane Bedingungen in US-Gefängnissen, wo Gefangene oft von den Wachen misshandelt und missbraucht werden. Die USA halten unverändert an der Todesstrafe fest (in 38 Bundesstaaten von 50; zum Teil auch für Täter unter 18 Jahren). 1997 wurden 74 Hinrichtungen vollzogen. Am 08. November 2000 wählten die Amerikaner einen neuen Präsidenten als Nachfolger von Bill Clinton, der nach 8-jähriger Amtszeit nicht mehr zur Wiederwahl antreten durfte. Wer der neue Amtsinhaber werden wird, ist jedoch wegen scheinbaren Manipulationen, Unregelmäßigkeiten und einem sehr knappen Wahlergebnis völlig offen. Beide Seiten – Republikaner des Gouverneurs Bush und Demokraten des bisherigen Vizepräsidenten Gore – drohen sich gegenseitig rechtliche Schritte gegen das Wahlergebnis an, es fanden und finden zahlreiche Demonstrationen für und gegen eine Wahlwiederholung in den entsprechenden Wahlbezirken statt und angeblich soll sich Hollywood bereits um die Filmrechte dieses Krimis kümmern, der alles hat, was man in einem spannenden Film braucht: ein mysteriöses Wahlmännerkollegium, seltsame Tabellen, verschwundene Wahlzettel, Klagen und fotogene Hauptdarsteller.

George W. Bush heißt der neue Präsident – ein Präsident, der mindestens 541.000 Stimmen weniger als sein Kontrahent Al Gore errang, aber auf Grund des seltsamen Wahlsystems in den USA dennoch mehr Wahlmännerstimmen auf sich vereinigte. Was bleibt, ist ein schaler Geschmack in dem Land, welches sich als DIE Demokratie auf der Welt versteht … Am 21. Januar 2001 wurde Bush als 43. Präsident der USA vereidigt. Seine erste Amtshandlung war die Rücknahme von (vor allem Umwelt-)Dekrets seines Vorgängers Clintons. Das US-Repräsentantenhaus hat sich am 26.07.2001 mit 240 gegen 186 Stimmen dafür ausgesprochen, die Reisebeschränkungen für US-Bürger nach Kuba aufzuheben. Bislang drohen US-Bürgern, die ohne Sondergenehmigung des Finanzministeriums nach Kuba reisen, Geld- oder sogar Haftstrafen. Präsident George W. Bush erklärte, er lehne jede Art von Reiseerleichterungen ab. In Havanna demonstrierten am 27.07.2001 mehr als eine Million Kubaner für die völlige Aufhebung der US-Wirtschaftsblockade. Der US-Kongress hat wegen der Terroranschläge des 11. September 2001 Ermittlungen gegen die US-Geheimdienste eingeleitet.

Untersucht werde der Vorwurf, nach dem die Geheimdienste bei der Verhinderung der Attentate versagt hätten, teilte der Kongress am 14.02.2002 in Washington mit. Dabei wollten die beiden Kammern des Kongresses die Rolle der Geheimdienste vor und nach dem 11. September untersuchen, hieß es in Washington. Die USA wollen die globale Erderwärmung durch freiwillige Selbstverpflichtungen der Wirtschaft und steuerliche Anreize verlangsamen. Präsident George W. Bush legte am 14.02.2002 seinen Alternativplan zum Kioto-Protokoll vor. Dabei soll die Reduzierung des Treibhaus-Effektes an die Wirtschaftsentwicklung geknüpft werden. Bush sagte: „Das ist der Weg des gesunden Menschenverstandes, um Fortschritte zu erzielen.“ Die Emission von Treibhaus-Gasen soll in zehn Jahren um 18 Prozent gesenkt werden. Bush schlug Steueranreize von 4,6 Milliarden Dollar vor, um ökologisches Wirtschaften und den Einsatz erneuerbarer Energien zu fördern. Mit dem Vorhaben distanziert sich Washington von dem in Kyoto formulierten Protokoll, das von 170 Staaten ratifiziert worden ist. Es schreibt den 38 größten Industrieländern die Verminderung von Treibhausgas-Emissionen vor.

Staats- und Regierungsform

Mehrparteiensystem, Bundesrepublik, zwei gesetzgebende Organe.

Kleidung und Reisegepäck

Je nachdem, wohin man reist und wann man reist, stellt sich die Kleidungsfrage gänzlich unterschiedlich. Daher sollte man sich vor Antritt der Reise ein wenig die Zeit nehmen, im Internet sein Reiseziel anzuschauen und diese Frage zu klären.

Für Geschäftsreisende gelten übrigens ganz andere Regeln bzw. Gepflogenheiten. Diesbezüglich sollte man vor der Reise genauere Erkundigungen einziehen.

Netzspannung

Netzspannung 110 Volt, 60 Hertz. Einen Steckdosenadapter für den (umschaltbaren!) Föhn oder Rasierapparat sollten Sie mitbringen.

Notruf

Fast überall in den USA gilt die Notrufnummer 911, die gebührenfrei von jedem Telefon anwählbar ist. Nur in manchen ländlichen Gegenden gibt es andere, jeweils am Münztelefon vermerkte Notrufe für Polizei, Feuerwehr und Notarzt. Im Zweifelsfall können Sie sich immer an den Operator wenden: 0 wählen.

Öffnungszeiten

Läden sind überwiegend Mo.–Sa. von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet, die großen Malls von 10.00 bis 21.00 und So von 12.00 bis 17.00 Uhr. Große Drugstores und Lebensmittel-Supermärkte sind auch abends und an Wochenenden offen, teilweise sogar rund um die Uhr. Museen sind meist von 9.00 bis 17.00 und am So. von 13.00 bis 17.00 Uhr geöffnet und Mo. häufig geschlossen.

Post

Postämter haben Mo. bis Fr. von 8.00 bis 17.00 Uhr geöffnet, größere auch Sa. von 8.00 bis 12.00 Uhr. Das Porto für Luftpostbriefe nach Europa beträgt 60 r, für Postkarten 55 r. Von Großstädten aus ist eine Karte etwa vier bis sechs Tage unterwegs, aus ländlichen Regionen dauert es drei bis vier Tage länger.

Reiseführer und Reiseberichte

Sicherheit

Aktuelle Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes.

Zeit

An der Westküste gilt Pacific Standard Time. Dort ist der Unterschied zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) mit –9 Stunden am größten. In den Rocky-Mountains-Staaten sind es noch –8 Stunden, im Mississippital und in den Prärien –7 Stunden. Florida, Neuengland und die Ostküste liegen in der Eastern Time Zone (–6 Stunden). Vom ersten Sonntag im April bis zum letzten Sonntag im Oktober gilt überall Sommerzeit mit einer Zeitverschiebung von +1 Stunde.

Aktuelle Zeit in den USA.

Uruguay

Auskunft

Ministerio de Turismo

Avenidass Libertador

1409, Montevideo

Tel.: 02 9004148

Fax: 02 9031601

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Internet: www.turismo.gub.uy

Besonderheiten

Weltkulturerbe

Historisches Viertel von Colonia del Sacramento.

Feiertage

1. Jan. Neujahr. 6. Jan. Dreikönigsfest. 19. April Landung der 33 Patrioten. 1. Mai Tag der Arbeit. 18. Mai Jahrestag der Schlacht von Las Piedras. 19. Juni Geburtstag des General Artigas. 18. Juli Verfassungstag. 25. Aug. Unabhängigkeitstag. 12. Okt. Kolumbustag. 1. Nov. Allerseelen. 8. Dez. Segnung des Wassers. 25. Dez. Weihnachten.

Diplomatische Vertretungen

Botschaft der Republik Uruguay

Budapester Straße 39

10787 Berlin

Tel.: (030) 263 90 16. Fax: (030) 263 90 170.

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Mo.–Do. 09.00–13.00 und 14.30–17.00 Uhr, Fr. 09.00–14.00 Uhr.

Generalkonsulat mit Visumerteilung in Hamburg. Honorarkonsulate mit Visumerteilung in Düsseldorf, Frankfurt/M., München, Potsdam, Rostock und Stuttgart.

Botschaft der Republik Uruguay

Wallnerstraße 4/III, 17

A–1010 Wien

Tel.: (01) 535 66 36, Konsularabt.: 53 56 63 63. Fax: (01) 535 66 18.

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Mo.–Fr. 09.00–17.00 Uhr. Konsularabt.: 09.00–13.00 Uhr.

Botschaft der Republik Uruguay

Kramgasse 63

CH-3011 Bern

Tel.: (031) 312 22 26. Konsularabt.: 312 14 00. Fax: (031) 311 27 47.

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Mo.–Fr. 08.00–14.00 Uhr (Terminvereinbarung).

Honorarkonsulate ohne Visumerteilung in Genf, Lugano und Basel.

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland

La Cumparsita 1435, Plaza Alemania, Casilla de Correo 20014, 11200 Montevideo Tel.: (02) 902 52 22. Fax: (02) 902 34 22. E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Internet: www.emb-alemania.com

Generalkonsulat der Republik Österreich

Misiones 1372, Oficina 502, 11000 Montevideo Tel.: (02) 916 01 52, 916 90 65. Fax: (02) 95 12 83.

Botschaft der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Calle Ing. Federico Abadie 2936/40, Piso 11, Casilla de Correo 12261, 11300 Montevideo Tel.: (02) 711 55 45. Fax: (02) 711 50 31. E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.

Einreise und Ausreise

Für Reisende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie für die anderen EU-Staaten ist ein Reisepass allgemein erforderlich. Ein Visum wird für die genannten Länder für Aufenthalte von bis zu drei Monaten nicht verlangt.

Fotografieren

Fotografieren sie nach Lust und Laune!

Tipps zum Fotografieren:

Licht

Licht ist für den Fotografen das primäre Gestaltungsmittel. Ideale Bedingungen hat man am frühen Morgen, wenn das Licht weich ist und Mitteltöne gut herausgearbeitet werden können. Die grelle Mittagssonne wirft harte Schatten und ist daher problematisch. Demgegenüber eröffnet das modulierende Abendlicht interessante Perspektiven. Dann nämlich erscheinen die Farben satt, während die Schatten lang und weich fallen.

Schnappschüsse

Spontaneität ist zwar beim Fotografieren gut, Planung ist jedoch besser – insbesondere wenn die Kamera etwas langsam ist. Damit Sie den entscheidenden Moment nicht verpassen, sollten Sie Ihre Kamera vorher weitgehend manuell eingestellt haben. Anhand eines fiktiven Punktes lässt sich die Entfernung abschätzen und die Belichtungswerte vorab ermitteln.

Geografie

Uruguay ist eines der kleineren Länder in Südamerika. Mit rund 177.000 Quadratkilometern Fläche ist es aber immerhin halb so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Uruguay hat im Norden eine 985 km lange Grenze mit Brasilien und im Westen eine 579 km lange Grenze mit Argentinien. Die Küstenlinie hat eine Länge von 660 km. Uruguay stellt die geografische Erweiterung der argentinischen Pampa dar. Der Süden des Landes ist daher nahezu flach, fällt allerdings an den Küsten steil ab. Entlang des Rio Uruguay gibt es ausgedehnte sumpfige Ebenen, welche häufig überschwemmt werden. Im Zentrum und Norden ist das Land mit Hügelketten bedeckt, etwa die Cuchilla de Haedo im Norden oder die Cuchilla Grande im Osten, die aber die Höhe von 600 m nicht überschreiten. Der höchste Berg Uruguays ist der Catedral mit 514 m ü. d. M. Der Boden ist generell fruchtbar und wird deshalb fast überall für die Landwirtschaft genutzt. Das Land ist sehr wasserreich. Der größte Fluss ist der Río Uruguay, der zusammen mit dem Río de la Plata die Westgrenze des Landes bildet. Der Río de la Plata mündet in den Atlantischen Ozean. Es handelt sich hierbei um den größten Mündungstrichter der Welt. Der Río Uruguay ist entlang der ganzen Westgrenze des Landes schiffbar. Sein größter Nebenfluss ist der Río Negro, der auf 750 km Uruguay von Nordost nach Südwest durchquert. Er versorgt, vor allem durch zwei große Stauseen, das ganze Land mit Trinkwasser.

Geschichte

Vor Ankunft der Europäer

Es wird geschätzt, dass die fruchtbaren Gebiete des heutigen Uruguay seit etwa 7000 v. Chr. durch Menschen besiedelt wurden, die nomadisch in kleinen Gruppen lebten. Die Besiedelung war jedoch aufgrund von Klimaänderungen sehr dünn. Diese Ureinwohner, die als Fuéguidos, Láguidos und Pámpidos bezeichnet werden, begannen um etwa 2000 v. Chr. mit der Herstellung von einfachen Steinwerkzeugen. Sie errichteten Hügelgräber, die einen Durchmesser von 40 m hatten und zwei bis sieben Meter hoch waren und organisierten sich in Gruppen von etwa 20 Personen um diese Gräber. Das erste Volk, welches sich als solches herauskristallisierte, waren die Charrúas. Man hat erste Spuren einer fortgeschritteneren Zivilisation, die Fischerei und Landwirtschaft betrieb und Keramik kannte, gefunden. Da die Schrift bei diesem Volk unbekannt war, ist von den Charrúas heute so gut wie nichts bekannt.

Die Ankunft der Europäer

Bei der Ankunft der Europäer waren die Charruas, ein kleines, von den Guaraní bedrohtes Volk, die einzigen Bewohner des heutigen Uruguay. Die Spanier unter Juan Díaz de Solís entdeckten die Region im Jahr 1516. Da es aber weder Silber- noch Goldvorkommen gab, und die Charruas sich zudem heftig gegen die Eindringlinge wehrten, gab es bis ins 16. und 17. Jahrhundert keine nennenswerten Aktivitäten der Europäer. Erst viel später begannen die Spanier, die Viehhaltung in Uruguay einzuführen und damit die wirtschaftliche Entwicklung dieser Region voranzutreiben.

18. und 19. Jahrhundert

Artigas-Statue in Santiago de Chile Juan Manuel de Rosas Im frühen 18. Jahrhundert verstärkten die Spanier ihre Präsenz im heutigen Uruguay, um die Portugiesen, die ihren Einflussbereich längs der Atlantikküste von Brasilien nach Süden auszudehnen trachteten, zu begrenzen. Montevideo wurde 1726 als militärische Befestigung und Stützpunkt für die Kolonisierung der Banda oriental östlich des Flusses Uruguay gegründet. Die neue Ansiedlung mit ihrem natürlichen Hafen machte bald Buenos Aires Konkurrenz um die Handelsströme in der Region La Plata. Die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts war durch Kämpfe zwischen den Briten, Portugiesen und Spaniern gekennzeichnet, die sich die Kontrolle über die Zone zwischen Brasilien und Argentinien sichern wollten. Nach der Errichtung des spanischen Vizekönigreiches des Río de la Plata im Jahre 1776, dessen Machtzentrum Buenos Aires am Südufer des Río de la Plata Uruguay gegenüber lag, wurde seine Zugehörigkeit zum spanischen Herrschaftsbereich im Jahre 1777 endgültig besiegelt. Von 1810 bis 1811 gab es unter José Gervasio Artigas die erste Revolte gegen die spanische Herrschaft. Dieser Aufstand erlaubte es, die Spanier im Jahre 1814 zu vertreiben, 1815 gab es eine erste nationale Regierung. Artigas ist bis heute urugayischer Nationalheld. Im Jahr 1821 gelang es Portugal jedoch, das heutige Uruguay zu annektieren und als Provincía císplatina in Brasilien einzugliedern. Zwischen 1821 und 1823 gab es unter dem Kommando von Juan Antonio Lavelleja und seiner Gruppe der Dreiunddreißig Orientalen mehrere Revolten, die jedoch alle niedergeschlagen wurden. Am 25. August 1825 erklärte die Provinz die Unabhängigkeit von Brasilien und trat einer regionalen Föderation mit Argentinien bei. Damit waren drei Jahre Krieg mit Brasilien zu Ende. Am 27. August 1828 wurde der Vertrag von Montevideo unterzeichnet und von Großbritannien genehmigt. Dieser Vertrag sah die Gründung eines unabhängigen und souveränen Uruguay vor. Am 18. Juli 1830 gab sich der neue Staat die erste Verfassung. Die kommenden 70 Jahre waren jedoch von kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Nachbarländern gekennzeichnet. Im Jahr 1839 brach sogar ein Bürgerkrieg zwischen den Konservativen (Blancos) unter Manuel Oribe und den Liberalen (Colorados) unter José Fructuoso Rivera aus. Hierbei ging es im Wesentlichen um Differenzen zwischen an weltoffenem Handel interessierten städtischen Oberschichten und ländlichen Großagrariern. Der Krieg dauerte bis ins Jahr 1851, als der argentinische Diktator Juan Manuel de Rosas eingriff. Nach Beilegung dieses internen Konfliktes zog Uruguay 1865 als Alliierter von Brasilien und Argentinien in den Tripel-Allianz-Krieg gegen Paraguay, der bis 1870 dauerte. Gleichzeitig zu diesen Entwicklungen gab es einen großen Strom von Immigranten, vor allem aus Europa, die sich in Uruguay niederließen. Es kam zu einer Modernisierung des Agrarsektors und mit Hilfe europäischen Kapitals einer Verbesserung der Infrastruktur, insbesondere des Verkehrs- und Dienstleistungssektors.

20. Jahrhundert

Zwischen 1865 und 1958 hielten die Liberalen die Macht in Uruguay in den Händen. Einer der einflussreichsten liberalen Politiker war José Batlle y Ordóñez, Präsident zwischen 1903 und 1907 sowie zwischen 1911 und 1915, der die Geschichte des Landes maßgeblich beeinflusst hat und der auch die Basis für die heutige Politik gelegt hat. Ihm sind zahlreiche politische, soziale und wirtschaftliche Reformen zu verdanken, die den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt des Landes zum Ziel hatten. Uruguay war damals eine der fortschrittlichsten Nationen Südamerikas, wo Schulpflicht, Versammlungs- und Pressefreiheit herrschten und (ab 1916) Kirche und Staat getrennt wurden. Die Nachfolger von José Batlle y Ordóñez führten viele der Reformen in seinem Sinn weiter. Im Jahre 1917 wurde eine neue Verfassung angenommen, die die exekutive Macht zwischen dem Präsidenten und einem nationalen Verwaltungsrat aufteilte. Im Jahre 1920 trat Uruguay dem Völkerbund bei. Nach dem Tod von Batlle und der Wirtschaftskrise von 1929 wurde Gabriel Terra Präsident und erklärte sich, nach einem gelungenen Putsch, am 31. März 1933 zum Diktator. Er löste den nationalen Verwaltungsrat und die legislativen Kräfte, die seine Macht beschränkten, auf. Während des Zweiten Weltkrieges stand Uruguay auf Seiten der Alliierten und war nach dem Krieg Gründungsmitglied der Vereinten Nationen. Die Regierungsperiode von Luis Batlle Berres (1947 bis 1951) brachte wirtschaftlichen Wohlstand, der vor allem durch die uruguayischen Exporte während des Koreakrieges (1950–1953) gestützt wurde. Im Jahr 1952 gab es wiederum eine neue Verfassung. Britische Unternehmen wie die Eisenbahn wurden verstaatlicht (wobei es sich hier effektiv um eine Abzahlung von Schulden aus dem Zweiten Weltkrieg handelte). Wohlstand und eine Analphabetenrate von fast Null trugen Uruguay den Ruf ein, die Schweiz Südamerikas zu sein. Ab 1959 kam das Land in große wirtschaftliche Probleme. Es kam zu sozialen Unruhen und in Montevideo gründete sich eine Stadtguerilla. Die Verfassung wurde 1967 dahin gehend abgeändert, als dass nun Regierungen der Blancos und Colorados einander abwechselten. Am 27. Juni 1973, inmitten einer Wirtschaftskrise mit hoher Inflation, entschloss sich das Militär zur Schließung des Kongresses und zur Übernahme der Macht. Eine Vorlage für eine neue Verfassung wurde allerdings am 30. November 1980 von 57,2 % der Wahlberechtigten abgelehnt. Das Militär bereitete daraufhin ein Programm vor, die Macht an eine Zivilregierung zurückzugeben. Im Februar 1985 fanden Präsidentschaftswahlen statt, der Wahlsieger war Julio María Sanguinetti von den Colorados. Er war Präsident von 1985 bis 1990.

Aktuelle Lage

Tabaré Vázquez (l.) und der argentinische Präsident Néstor Kirchner Zwischen 1990 und 1995, war Luis Alberto Lacalle vom Partido Nacional Präsident. Während seines Mandates führte er sein Land 1991 in den Mercosur, und er erließ ein Amnestiegesetz für Folterungen des Militärs während der Diktatur (Ley de Caducidad). Zwischen 1995 und 2000 war Julio María Sanguinetti erneut Präsident, während Jorge Batlle die Wahlen im Jahr 2000 gewann und bis 2005 regierte. Am 31. Oktober 2004 wurde mit Tabaré Vázquez der erste Kandidat einer linksgerichteten Partei in Uruguay zum Präsidenten gewählt.

Kleidung und Reisegepäck

Da in Uruguay das Klima nahezu das ganze Jahr über angenehm warm ist, sollte vor allem leichte Bekleidung mitgenommen werden, wobei sich Baumwoll- und Leinenstoffe empfehlen. Ferner sollte tunlichst Schutz gegen Regen ins Reisegepäck gehören. Übergangskleidung sowie eine wärmende Jacke sind im Winter auch nicht zu verachten. Wer in gehobenen Restaurants essen möchte, dies gilt vor allem für das männliche Geschlecht, von dem wird erwartet, das er angemessen gekleidet ist, d. h. mit Jackett und Krawatte).

Küche

Die Uruguayer essen zum Frühstück und zu Mittag nur sehr wenig, dafür nimmt das Abendessen einen sehr gewichtigen Raum ein. Das Abendessen wird mit einer Suppe und einem Salat begonnen, dem folgen ein Steak mit Brot und Wein, danach werden Käse und Früchte verzehrt. Kaffee oder Tee schließen das Mal ab. Andere Nationalgerichte sind Pizza und Pasta, was den italienischen Einfluss demonstriert.

Kultur

Ähnlich wie in Argentinien ist Uruguay stark von europäischen Einflüssen geprägt. Das kulturelle Leben Uruguays wird durch europäische Traditionen geprägt, allen voran durch die spanische Kultur, da Uruguay durch die Spanier kolonisiert wurde, daneben durch die italienische Kultur, da viele Italiener nach Uruguay immigrierten. Die Kultur der indianischen Ureinwohner spielt hingegen so gut wie keine Rolle, da diese alten Völker dezimiert und ihre Kultur vernichtet wurden. Neuerer Einfluss kommt aus Argentinien, speziell was Musik und Tanz betrifft.

Öffnungszeiten

Geschäfte: Mo.–Fr. von 9.00–12.00 und 14.00–19.00 Uhr; Sa. von 9.00–12.30 Uhr.

Post

Per Luftpost ist ein Brief nach Europa etwa drei bis fünf Tage unterwegs. Öffnungszeiten der Postämter: 8.00–18.00 Uhr (Hauptpostamt in der Altstadt von Montevideo: 8.00–22.00 Uhr).

Reiseführer und Reiseberichte

Reisezeit

Es herrscht ein mildes und gemäßigtes Klima mit gleichmäßigen Niederschlägen über das Jahr.

Klima: Das Klima ist im Norden subtropisch, im Süden gemäßigt. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 17,5 °C. Der wärmste Monat ist der Januar mit 32 °C, während der Juni der kühlste Monat ist, mit durchschnittlich 6 °C. Im ganzen Land fällt Niederschlag das ganze Jahr über, durchschnittlich 1000 mm/Jahr, und bis zu 1400 mm/Jahr in den feuchtesten Gebieten im Norden. Das Winterhalbjahr ist generell trockener als das Sommerhalbjahr, der feuchteste Monat ist der März. Die relative Luftfeuchtigkeit schwankt zwischen 70 % und 75 % landesweit und zeitlich mit 80 % im Juli und 65 % im Januar. Es ist häufig, dass die Luftfeuchtigkeit von 90 % zu Sonnenaufgang auf 45 % am Nachmittag fällt. Im Winter wird das Land häufig von sehr starken, kalten Südwestwinden heimgesucht, die als Pamperos bekannt sind und die Küstenregionen des Landes verwüsten. Obwohl die Niederschläge sich relativ gleichmäßig über das Jahr verteilen, so sind immer wieder extreme Unregelmäßigkeiten zu beobachten. Immer wieder gab es lange Trockenperioden, wie 1891–1894, 1916–1917, 1942–1943, 1964–1965 und 1988–1989, andererseits waren die Jahre 1914, 1959, 1983 oder 1992 extrem regenreich. Da es keine Berge gibt, die als natürliche Barriere fungieren könnten, ist das Land sehr anfällig für schnelle Klimaänderungen, speziell dann, wenn einer längeren Trockenperiode heftige Regenfälle folgen

Sicherheit

Aktuelle Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes.

Telefon

Landesvorwahl: 00598. Das staatliche Telefonnetz ist recht gut, allerdings muss man bei der Vermittlung von Ferngesprächen ein wenig Zeit mitbringen.

Unterkünfte

Jugendherbergen

Über das Land verteilt gibt es mehrere preiswerte Jugendherbergen.

Camping

Landesweit sind Campingplätze vorhanden. Auf anderen Grundstücken darf man selbstverständlich nur mit polizeilicher Genehmigung zelten.

Verkehrsmittel

Bahn

Das Eisenbahnnetz ist in den letzten Jahrzehnten verkommen, mit der Ausnahme eines kleinen Netzes von Vorortbahnen in Montevideo sind alle Personenzüge im Jahre 1988 eingestellt worden. Das Verkehrsministerium von Uruguay hat jedoch im Jahr 2003 ein Revitalisierungsprojekt für das Eisenbahnnetz ausgeschrieben. Da keiner der Anbieter die Forderungen der Regierung erfüllen konnte, war die Ausschreibung letzten Endes erfolglos, es ist jedoch zu erwarten, dass ein neuer Versuch gestartet wird.

Auto

Es gibt Planungen für eine 40 Kilometer lange Brücke, welche die Stadt Colonia del Sacramento in Uruguay mit Buenos Aires in Argentinien verbinden soll. Diese Brücke, die eine der längsten in der Welt wäre, soll durch private Investitionen errichtet werden. In einem noch früheren Planungsstadium befindet sich eine Autobahnverbindung zwischen der Stadt São Paulo in Brasilien und Buenos Aires, die auch durch Uruguay führen soll. Auch diese Straßenverbindung soll privat finanziert werden, die privaten Investoren bekommen das Recht, Maut einzugeben.

Inlandflüge

Die PLUNA (PU) bietet tägliche Flugverbindungen zu allen großen Städten des Landes.

Zeit

MEZ –4 Stunden.

Die aktuelle Zeit in Uruguay.

Zoll

Folgende Artikel dürfen zollfrei nach Uruguay eingeführt werden: 400 Zigaretten oder 50 Zigarren oder 500 g Tabak; 2 l alkoholische Getränke; 5 kg Lebensmittel. Für Personen unter 18 Jahren gilt die Hälfte.